作業用・工事用ヘルメットのよくあるご質問をまとめました。

A. 飛来落下物用・墜落時保護用・電気用帽子の使用区分があります。

工事現場で使用されるヘルメットは、いずれも厚生労働省の『保護帽の規格』に準じて製造されています。

『保護帽の規格』には使用区分があり、作業内容に応じた工事用ヘルメットを被らなくてはなりません。

工事現場では、「飛来落下物用」と「墜落時保護用」に合格したヘルメットが必要です。

電気工事に使用する場合は、「電気用帽子」に合格したヘルメットを被りましょう。

使用区分:飛来落下物用

飛来物または落下物による危険を防止、または軽減することができる工事用ヘルメットです。

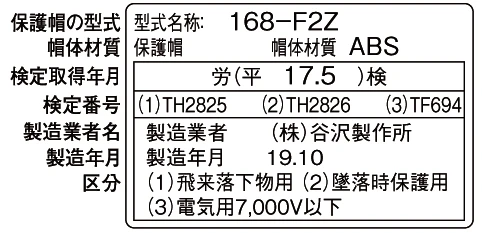

使用区分:墜落時保護用

墜落による危険を防止、または軽減することができます。

ヘルメット内部に衝撃吸収ライナー(樹脂製や発泡スチロール製)が入っているのが特徴です。

※倉庫の積み荷や車輌の上など、足場あるいはハーネスが使用できない場所からの墜落による危険を防止、もしくは軽減するためのものです。

※構築物や電柱などのような、高所からの墜落による危険まで防止できるものではありません。

使用区分:電気用帽子

感電による危険を防止することができます。(使用電圧7,000V以下)

なお、電気工事用のヘルメットは通電防止のため通気孔がありません。

※着脱式バイザーのヘルメットは、通気孔有り無しにかかわらず電気工事に使用することができません。

※ヘルメットが濡れていると感電する恐れがあります。よく乾かしてからご使用ください。

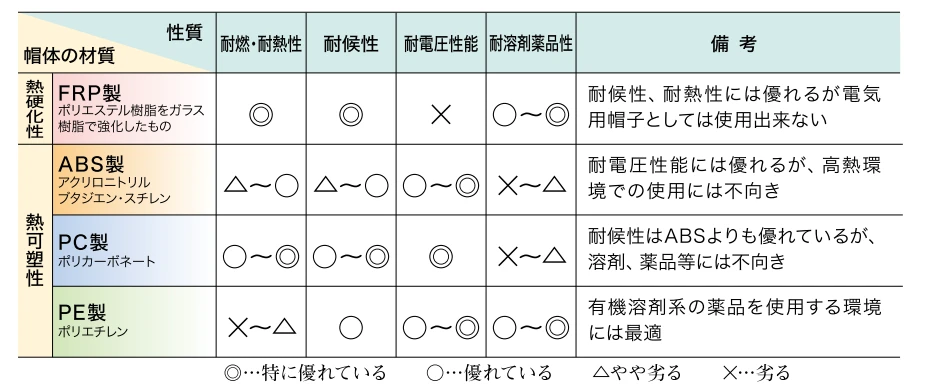

A. 樹脂により性質が異なります。

工事用ヘルメットの多くは、ABS樹脂製かPC樹脂製です。

作業環境に適したヘルメットを選びましょう。

ABS樹脂製

工事用ヘルメットで多いのはABS樹脂製です。

耐電性に優れていますが、溶鉱炉や焼却炉の前など高熱環境での使用には向いていません。また、耐溶剤薬品性は劣ります。

PC樹脂製

ABS樹脂よりも性能に優れているのがPC樹脂です。

耐燃耐熱性・耐候性・耐電性に優れているのが特長です。ただし、ABS樹脂と同じく耐溶剤薬品性はありません。

(耐候性:太陽光や温度変化など自然環境による劣化に耐えうる性質)

PE樹脂製

PE樹脂は、耐電性と耐溶剤薬品性に優れています。

ただし、熱には弱いため高熱環境や溶接作業にはおすすめしません。

FRP樹脂製

FRP樹脂は、ガラス繊維を混ぜた強化プラスチックです。

耐燃耐熱性・耐候性・耐溶剤薬品性に優れていますが、耐電性はないので電気工事用としては使用できません。

ガラス繊維が入っているため、間近で見ると細かな繊維が重なって見えます。

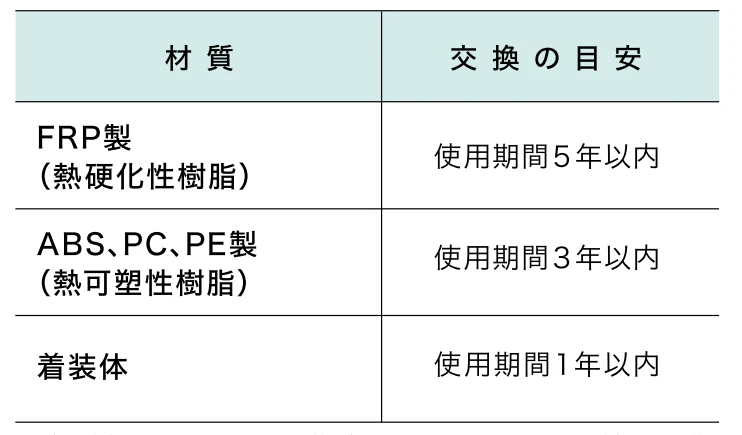

A. 樹脂によって異なりますが、3年から5年以内です。

ABS樹脂・PC樹脂・PE樹脂製ヘルメットの交換の目安は、3年以内です。

FRP樹脂製のヘルメットは少し長く、5年以内としています。

※使用期限(耐用年数)は目安であり保証期間ではありません。法的な規定もございません。

なお、上記の耐用年数はヘルメットに異常がない場合の使用期間(耐用年数)です。

使用状況や保管環境によって、使用期限が短くなることもありますのでご注意ください。

ヘルメットは時間の経過とともに性能が低下し、見た目以上に樹脂の劣化が進んでいる場合があります。

特に一度でも衝撃を受けた工事用ヘルメットは直ちにご使用をお止めください。

また、着装体(内装)は消耗品として傷みやすいため、1年以内の交換を推奨しています。

着装体(ハンモック、汗止め)やあごひもは合成繊維製が多く、使用状況により縫い目が解けたり破れたりなどして劣化します。

肌に密着するため、汗や脂、汚れやニオイなど落ちにくく衛生上も良くありません。

発泡スチロールやハンモック、あごひもや耳ひもが損傷していると安全性が損なわれるので注意しましょう。

A. ご使用状況により、3年から6年以内です。

折りたたみ式ヘルメットなど、防災用兼作業用ヘルメットの交換の目安は、使用状況により異なります。

”日常的に”作業用としてご使用頂く場合の使用期限は3年間です。

”災害時のみの非常用”として保管される場合の使用期限は6年間になります。

防災用として購入し、6年以上保管した防災ヘルメットは交換してください。

見た目に異常が認められなくても、緊急時に十分な安全性能が得られません。

また、50℃以上になる場所や光の当たる場所では保管しないでください。

樹脂に変色や変形が生じ、安全性能が低下します。

詳しくは、一般社団法人 日本ヘルメット工業会『保護帽を防災用ヘルメットとしてご使用のお客様へ』をご確認ください。

(クリックするとPDFが新しいタブで開きます)

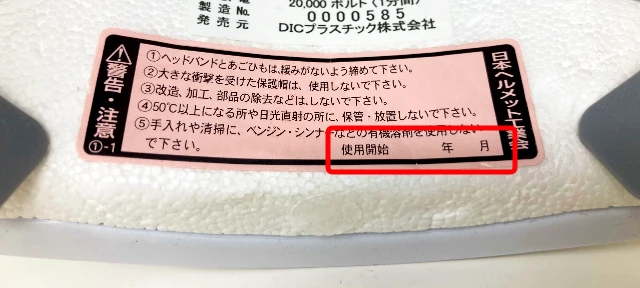

A. 使用年月から数えて下さい。

ヘルメット製造業者からなる日本ヘルメット工業会では、使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。

交換の目安(耐用年数)は、製造年月ではなく、使用開始年月から数えてください。

なお、少しわかりづらいのですが、工事用ヘルメットの内側には下の写真のような「使用開始年月の記入欄」が用意されています。

使用開始年月は忘れてしまいがちなので、ご使用頂く前に記入しておくと良いでしょう。

(シールのデザインは、製造メーカーごとに異なります)

A. 試験の結果で定めてますが、あくまで目安です。

交換時期(耐用年数)は、ヘルメット製造業者各社の試験結果をふまえて定めています。

ただし、法的な規制ではなく、あくまでも目安です。

その理由は、ユーザーによって使用頻度・取扱状況・保管方法などが異なるため、はっきりとした耐用年数を定めることができないからです。

買い直しのタイミングは、1年毎、2年毎、3年毎など事業者により異なります。

「保護帽取扱いマニュアル」に記載されている事前点検実施項目を確認頂いた上、耐用年数を迎える前の交換をおすすめします。

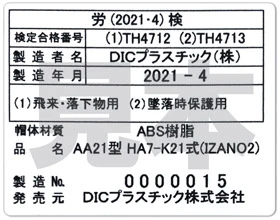

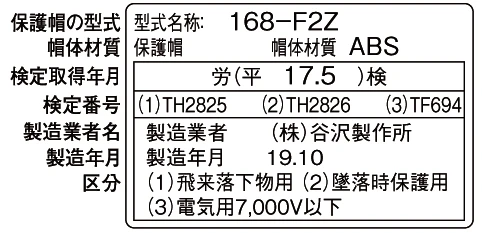

A. ヘルメットの「労検ラベル」を確認しましょう。

作業用・工事用ヘルメットの内側には、2種類のシールが貼られています。

「警告・注意ラベル」と「労・検ラベル」です。

「警告・注意ラベル」には、ヘルメットを取り扱いに関する注意事項が記載されています。

「労・検ラベル」には、製造業者・型式名称・帽体材質・使用区分などが記載されています。

ヘルメットの製造年月は「労・検ラベル」に記載しておりますのでご確認ください。

なお、上記参考画像の「労(2021・4)検」や「労(平17・5)検」の部分は、メーカーが検定を取得した年月です。

製造年月ではございませんのでご注意ください。

「警告・注意ラベル」と「労・検ラベル」は、工事用ヘルメットの情報をまとめた大切なシールです。

決して剥がさずにご使用ください。

A. ヘルメットが厚生労働省の検定に合格している証です。

「労検ラベル」は、厚生労働省「保護帽の規格」に適合した型式検定合格ヘルメットのみに貼られるシールです。

「労検ラベル」が貼ってないヘルメットは、法律(労働安全衛生法)で定めた作業現場に入場できません。

「労検ラベル」には下記の情報が記載されています。

- 保護帽の型式名称(品番・型番)

- 帽体材質

- 検定取得年月

- 検定合格番号

- 製造業者名

- 製造年月

- 使用区分

厚生労働省の定める「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限の基準を定めたものです。

保護性能には限界があり、「労検ラベル」は絶対的な安全性を保証するものではありません。

作業用・工事用ヘルメットのご使用には最大限の注意を払い、常に安全な作業をするよう取扱説明書に従ってください。

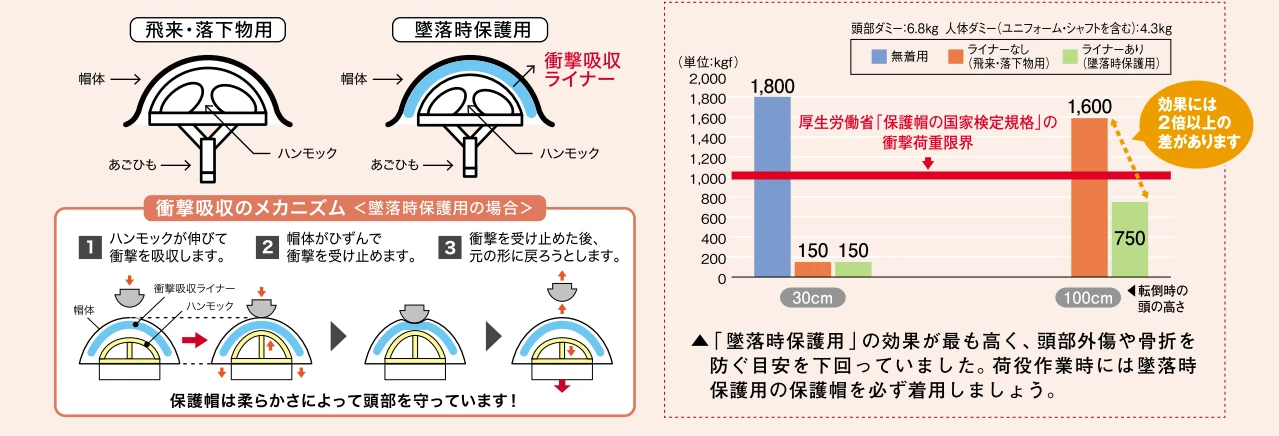

A. 耐衝撃性能が高いからです。

上のグラフは、「着用なし」、「飛来・落下物用」、「墜落時保護用」の3パターンで頭部にかかる衝撃を比べた結果です。

[転倒時の頭の高さ30㎝の場合]

ヘルメットを被らない場合は、たった30㎝の高さでも1,800kgfの衝撃がかかります。

これは頭蓋骨骨折を引き起こすほどの数値です。

[転倒時の頭の高さ100㎝の場合]

「飛来・落下物用」しか合格してないヘルメットの場合は、頭部に1,600kgfの衝撃がかかってしまいいます。

これは厚生労働省が定めた「衝撃荷重限界(1,000kgf)」を大幅に超えた衝撃で、頭部外傷や頭蓋骨骨折を引き起こす恐れがあります。

一方、「墜落時保護用」に合格したヘルメットを被った場合は半分以下の750kgfで、その効果には2倍以上の差があります。

厚生労働省では2mに満たない作業(トラック荷役・脚立の上)などでも「墜落時保護用」ヘルメットの着帽を求めています。

A. 工事現場ではご使用できません。

軽作業帽は、国家検定規格外商品です。

「保護帽」の着用を義務付けられた作業にはご使用頂けませんのでご注意ください。

軽作業帽は、飛来落下物や墜落する恐れがない作業環境で頭部を守るためのものです。

主に自動車や電気製品などの工場でご使用されております。

※軽作業帽使用場所の一例:自動車工場の組み立て作業、機械装置の組み立て・調整作業、運送業の集配拠点の荷の積み卸し作業等

A. いいえ、ご使用できません。

自転車用ヘルメットと工事用ヘルメットは、安全基準がまったく異なります。

(保護範囲、衝撃吸収性能、あごひもの強度など)

工事用ヘルメットは自転車用ヘルメットの代わりになりません。ご使用はおやめください。

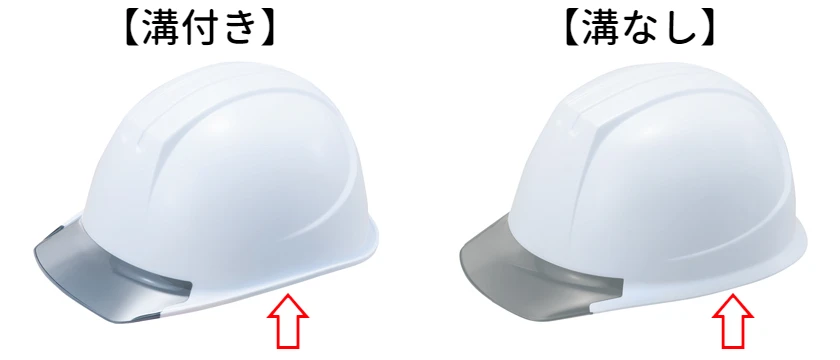

A. 溝付きは雨対策、溝なしは粉塵対策です。

「溝付き」は周囲のくぼみが”雨どい”の役割を果たすため、降雨時に水滴が顔にかかりにくくなる効果があります。

「溝なし」は周囲にくぼみがないため、粉塵などが溜まりません。

多くの事業者様には、「溝付き」ヘルメットをお選び頂いております。

ただし、解体業やボード工事など粉塵作業が多い事業者様の中には、「溝なし」ヘルメットをお選び頂くこともございます。

もちろんすべての解体業者様が「溝なし」をお選びになるわけではございません。

作業内容に併せてお好きな方をお選びください。

A. 通気孔付きは蒸れ対策、通気孔なしは電気工事対応です。

通気孔のあるヘルメットは、内部の熱や湿気を逃がしやすいため頭が蒸れにくい効果があります。

通気孔のないヘルメットは、電気工事にご使用頂けます。(使用電圧7,000V以下)

※通気孔なしでも「着脱式バイザー」のヘルメットは電気工事に対応していません。(SS-19型など)

一般的には、蒸れにくい「通気孔付き」のヘルメットをお選び頂くことが多いです。

「通気孔なし」は主に電気工事向けですが、解体業やはつり屋さんなど粉塵作業が多い事業者様にお選び頂くこともございます。

通気孔の穴が開いていると、細かな粉塵がヘルメット内部に入り、髪の毛が真っ白になってしまうためです。

A. 現在、お預かり(持ち込み)の名入れ加工は承っておりません。

加工場の都合により、現在お預かり加工は一切お断りさせて頂いております。

ご理解ご容赦のほどよろしくお願いいたします。

ヘルメットに関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧下さいませ。

→ 保護帽について(PDFファイルが開きます)

作業用・工事用ヘルメットについてのご相談は、お問い合わせフォームにて承っています。

お気軽にお問い合わせくださいませ。